NEWS

鋳物不良とは?【引け巣編】

access_time2025年8月29日

前回の記事では鋳物に派生する大まかな不良の種類をご紹介しました。

今回は鋳物不良の大部分を占める「巣」の中で「引け巣」について、主な原因と取りうる対策についてご紹介します!

「引け巣」とだけ聞くと、鋳物に関わる方はよく聞く言葉になりますが、ほとんどの方はあまり聞きなれない言葉かと思います。

「引け巣」は鋳物内部に発生することが多く、鋳物の外観検査で発見されることはほぼありません。そのため加工をした後、発見されることが多いので非常に厄介な不良でもあります。その「引け巣」はどういった要因で引き起こされるものなのか図を用いながら説明します。

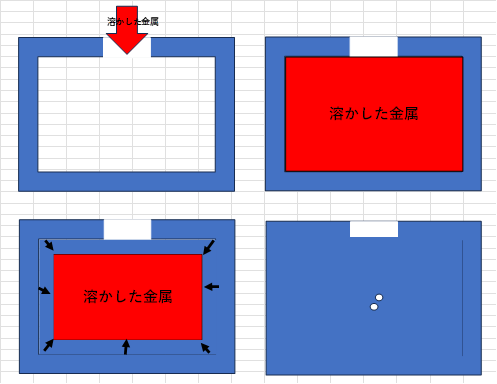

引け巣の発生プロセス

➀溶けた金属が型に流し込まれます。

➁型内に金属が充填されます。

➂徐々に金属が固まります。

➃最後まで固まったところで中に空間が生まれこれが「引け巣」となります。

「引け巣」が起きる主な原因は溶けた金属が固まるときに起きる体積の現状です。

図のように外側から徐々に固まっていきますが、体積は減少するため、最後に固まった部分(最終凝固点)が空洞になってしまい、これを「引け巣」と呼びます。

最終凝固が製品内部になりやすい肉厚部や肉厚差が起きる交差部で良く発生します。

対策についてですが、最終凝固部を移動させるのが最も効果的な対策となります。

ただし移動させるだけとはいえ、それが簡単にできるかというとそうではありません!

押し湯と呼ばれる減少する体積を補充する部分や冷やし金という付けた部分を強制的に固める物など、鋳物屋さんは多くの知識を用いて最終凝固部を移動させております。

部品形状によって対策方法が様々なため、具体的にお困りの物がございましたら、是非ご相談ください!