NEWS

鋳物不良とは?

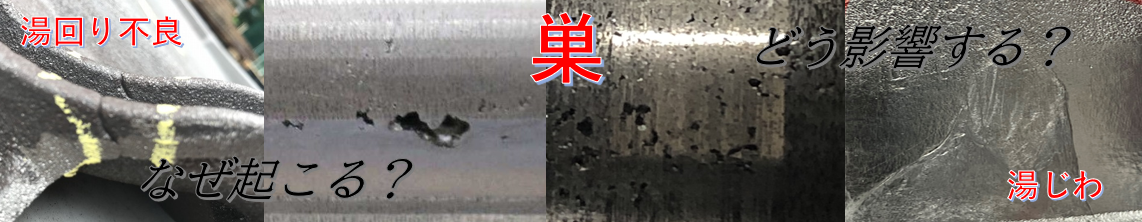

金属を型に流し込んで固める「鋳造(ちゅうぞう)」という技術。この過程では様々な条件が影響し、時に「不良品」となってしまうことがあります。その代表的な不良が、「巣(鬆、す)」と呼ばれるものです。

不良によって起きる問題

不良により、製品としての品質や機能に大きな問題が出ることがあります。たとえば…

・漏れが発生する

・形が不揃いになる

・歩留まりが悪くなる

・加工が無駄になる

・追加の加工が必要になる

・トラブル対応で手間がかかる

・納期に遅れが出る …etc

つまり、鋳物不良は製品の信頼性だけでなく、コストやスケジュールにも悪影響を与えることに繋がります。

不良の種類と原因

鋳物不良には、いくつかのタイプがあります。それぞれの原因を見てみましょう。

◆金属の性質による不良

・巣、鬆(ピンホール、潮吹き穴、引け巣など)

金属が固まるときにガスが発生し、空洞が出来てしまう現象。

・異物の混入(砂かみ、のろかみ)

型に使われる砂や金属のカスなどが混ざってしまう。

・湯じわ、湯紋(ゆもん)

金属の冷え方の違いで、表面にシワのような模様ができる。

・焼きつき、融合

高温の金属が型の砂とくっついてしまう

・表面の出っ張りや反り

金属が上手く流れなかったり、冷え方にムラがあると発生。

・鋳肌不良

表面がザラザラして仕上がりが悪くなる。

◆熱による不良

・高温割れ

熱のストレスで製品にヒビが入る。

・チル(白銑化)

一部が極端に硬くなり、加工しづらくなる。

◆形状による不良

・ミスマッチ、型ズレ

上下の型の位置がずれて、形が合わなくなる。

・中子ズレ、肉寄り、芯ズレ

型の中で中子がズレて(浮いて)しまい、厚みが偏る。

・湯回り不良

金属が隅々まで流れず、形が不完全に。

・寸法不良

設計と実際のサイズが合わない。

・割れ、欠け、打痕

鋳造後にぶつけたり、欠けたりして傷がつく。

対策については次回からご紹介いたします!

今回は、不良の種類と原因を大まかにご紹介しました。次回は、これらの不良を防ぐための具体的な対策について、分かりやすく解説していきます!